- HOME>

- 虫歯治療

虫歯について

虫歯は、お口の中の細菌が作る酸によって歯が徐々に溶けていく病気です。初期段階では自覚症状が乏しいという特徴があるため、歯の痛みやしみるなどの症状に気づいた時には、進行している可能性があります。定期的な歯科検診で早期発見・早期治療を心がけましょう。

泉岳寺駅前歯科クリニックの虫歯治療の特徴

進行しても虫歯を治療することは可能ですが、神経まで達して根管治療が必要になると、歯の寿命を縮める恐れがあります。虫歯は自覚症状を伴わないことも多いので、早期に発見して治療を行い、再発を起こさないように予防することが大事です。

港区三田にある泉岳寺駅前歯科クリニックでは、大切な天然歯を守るための治療を行っています。進行した虫歯であってもできるだけ神経を残し、歯の寿命を守るための治療に取り組んでいます。

治療時の痛みを軽減

治療時の痛みを軽減するために、局所麻酔を使用します。また麻酔注射時の痛みを抑えるために、表面麻酔や電動注射器を活用しています。

的確な検査で侵襲を最小限に

削った歯を元に戻すことはできません。そのため、必要最小限の治療が求められます。しかし、虫歯を完全に取り除かないと、再発のリスクが高まり、結果的により多くの歯質を削ることになってしまいます。

当院では、う蝕検知液を使用して虫歯の部分を正確に特定し、感染部分のみを的確に除去することで、健康な歯質への影響を最小限に抑えています。

できるだけ歯を削らない治療

拡大鏡やマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を活用し、患部の状態を確実に把握することで、必要以上に歯を削ることを防ぎ、虫歯に感染した部分だけを精密に除去します。

虫歯の原因

細菌

虫歯の原因菌(ミュータンス菌)は、歯垢(プラーク)の中に潜んでいます。この菌が食べかすなどに含まれる糖質から酸を作り出し、歯を溶かすことで虫歯を引き起こします。原因菌が多いほど虫歯になりやすいと言えます。

食べ物(特に甘いもの)

虫歯の原因菌のエサは糖質です。口腔内に糖質が多い状態が続くと、歯が長時間、酸にさらされることになります。甘いものを多く食べる、間食が多い方は比較的虫歯になりやすい傾向にあります。

歯質

歯はエナメル質や象牙質など、様々な成分・層で構成されており、歯質の状態には個人差があります。そのため、虫歯のなりやすさには個人差があります。また、乳歯や生え変わり直後の永久歯は歯質が不安定で、虫歯になりやすい状態です。

虫歯の進行度

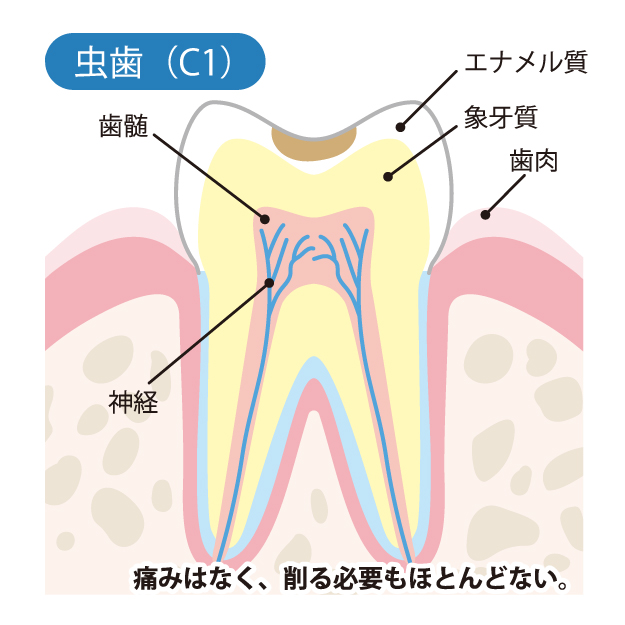

- C1

エナメル質のむし歯

初期段階の虫歯で、歯の表面に黒色の着色や白色の斑点が見られます。痛みはなく、丁寧なセルフケアで進行を止められる可能性があります。

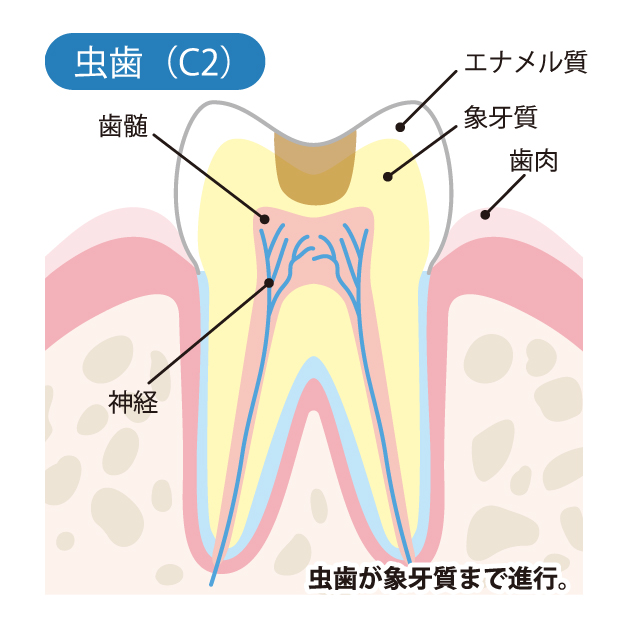

- C2

象牙質のむし歯

虫歯が歯の内側まで進行し、冷たいものがしみるようになります。この段階で虫歯を自覚することが多く、早めの治療が必要です。

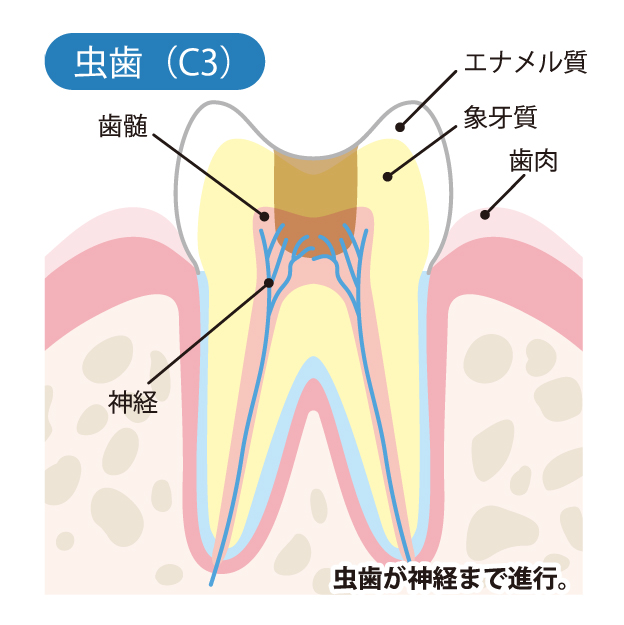

- C3

神経に達したむし歯

歯の奥の神経(歯髄)まで虫歯が達し、痛みやしみが顕著になります。神経を取る治療(根管治療)が必要になることもあります。

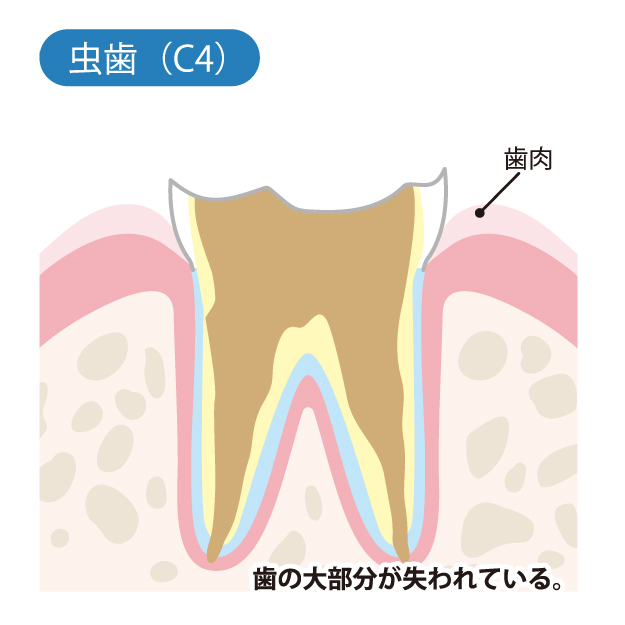

- C4

末期のむし歯

歯の上部がほとんどなくなり、根に膿が溜まった状態です。強い痛みが生じ、放置すると歯が自然に抜け落ちることもあります。この段階まで至ると治療は困難で、抜歯が必要となるケースが多いです。

歯髄温存療法

歯の神経への感染がない、あるいは感染がわずかである場合は、積極的に神経を残す「歯髄保存療法」を行います。これにより歯の神経の除去(抜髄)を回避して、天然歯の温存をはかります。

治療方法

強い殺菌作用のある「MTAセメント」を歯の内部に入れて密閉し、歯髄への感染を防ぎます。

治療期間と回数

- 治療期間:1日~3ヶ月

- 治療回数:1~3回

メリット・デメリット

-

-

メリット

- MTAセメントに強い殺菌効果がある

- 体への負担が少ない

- 歯髄へのさらなる感染・再発を予防できる など

-

デメリット

- 保険適用外(自費診療)

- 経年による変色の可能性がある

- 治療後の除去が困難 など

-

根管治療(歯の神経の治療)について

虫歯が神経まで到達した場合や、歯の破折により神経が露出した場合には、根管治療が必要となります。当院では、マイクロスコープを使用し、肉眼では見えない細部まで拡大して、精密な根管治療を行っています。これにより、歯の保存率を高め、患者様の健康な歯を可能な限り残すことを目指します。