インプラントの破損・脱落は珍しいこと?

「インプラントがぐらつく」「インプラントが取れてしまった」

もし、ご自身の身にこのようなインプラントのトラブルが起こってしまったら、「もうインプラントはダメになってしまった…」「高額な治療費を払ったのに、やり直しになるのかな…」と、不安な気持ちでいっぱいになることでしょう。

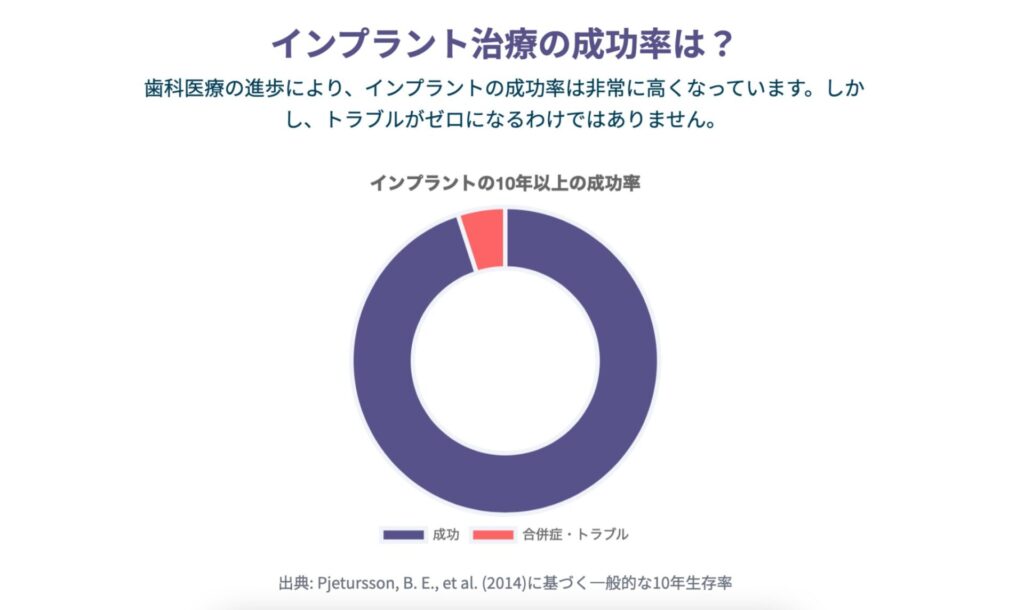

歯科医療の進歩により、インプラントの成功率は非常に高く、一般的には90%以上とされています。しかし、残念ながら、インプラントの破損や脱落といったトラブルがゼロになるわけではありません。

この記事では、そのようなインプラントのトラブルがなぜ起こるのか、その原因を徹底的に解説します。さらに、もしトラブルが起きてしまった場合の再治療の可能性、そして最も重要なトラブルを未然に防ぐための予防とメンテナンス方法についても詳しくお伝えします。安心してインプラントを長く使い続けるために、ぜひ最後までお読みください。

意外と知らないインプラント破損・脱落の主な原因

噛み合わせや歯ぎしり、食いしばりなど「患者様側の原因」

インプラントは非常に強度が高いものの、天然の歯と同様に、過度な力には耐えられません。特に、無意識のうちに行う以下の習慣は、インプラントに大きな負担をかけ、破損や脱落の大きな原因となります。

1.過度な力による破損

就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、体重の数倍もの力が歯にかかると言われており、長期間にわたってインプラントに継続的な負荷を与えます。これが原因で、インプラントのネジが緩んだり、上部構造(人工歯)が欠けたりすることがあります。

2.インプラント周囲炎による脱落

インプラントを失う最大の原因は、天然の歯がなる歯周病とよく似た病気、「インプラント周囲炎」です。適切な歯磨きやメンテナンスが不足すると、インプラントと歯ぐきの隙間に細菌が蓄積し、炎症を引き起こします。炎症が進行すると、インプラントを支える顎の骨が溶けてしまい、最終的にインプラントがぐらつき、抜け落ちてしまいます。

診断や設計ミスなど「歯科医院側の原因」

1.術前の診断・治療計画の不備

インプラントを埋入する骨の量や質が不十分な状態で治療を進めると、インプラントが骨としっかり結合できず、安定しないリスクが高まります。また、患者様の噛み合わせを十分に考慮しないと、特定のインプラントに力が集中し、破損につながることがあります。

2.上部構造(被せ物)の設計不良

インプラントの上に取り付ける被せ物や、それを固定するネジの設計が不十分だったり、強度不足だったりすると、ネジの緩みや被せ物の破損を引き起こす可能性があります。

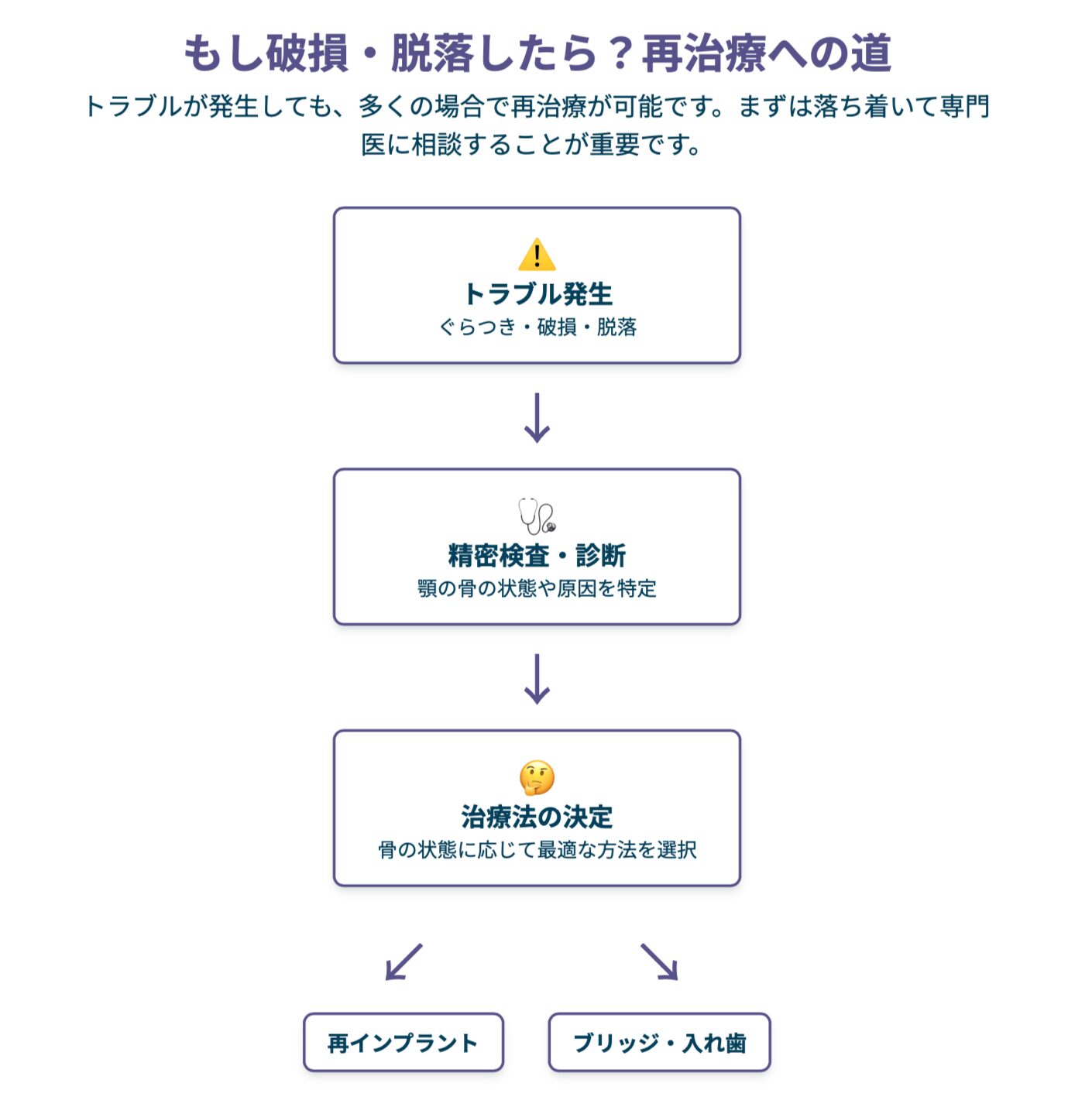

インプラントが破損・脱落したら再治療はできる?

もしインプラントが破損・脱落してしまっても、再治療は可能です。ただし、その可否は、お口の中の状況によって大きく異なります。

インプラント再治療の可否を判断するポイント

インプラントが破損・脱落した場合は、自己判断で対応せず、すぐに歯科医院で診察を受けてください。レントゲンやCTスキャンを用いた精密検査を行い、以下の点を総合的に判断します。

- 顎の骨の状態:骨の吸収が進んでいないか、再埋入するのに十分な骨量があるか。

- 残ったインプラントの状態:インプラント本体の破損や、周囲組織へのダメージがないか。

- 全身の健康状態:再手術に耐えられる健康状態であるか。

インプラントの再治療、主な選択肢と流れ

精密検査の結果、再治療が可能と判断された場合、主に以下の選択肢が考えられます。

1.インプラントの再埋入

最も理想的な治療法です。破損・脱落したインプラントを撤去し、必要に応じて骨造成(骨を増やす治療)を行ってから、改めて新しいインプラントを埋め込みます。この方法は元の状態に近い機能を取り戻すことができます。

2.インプラント以外の治療への切り替え

骨の状態などによりインプラントの再埋入が難しい場合は、ブリッジや入れ歯といった他の治療法を検討することもあります。

インプラントを長持ちさせるための予防とメンテナンスのすべて

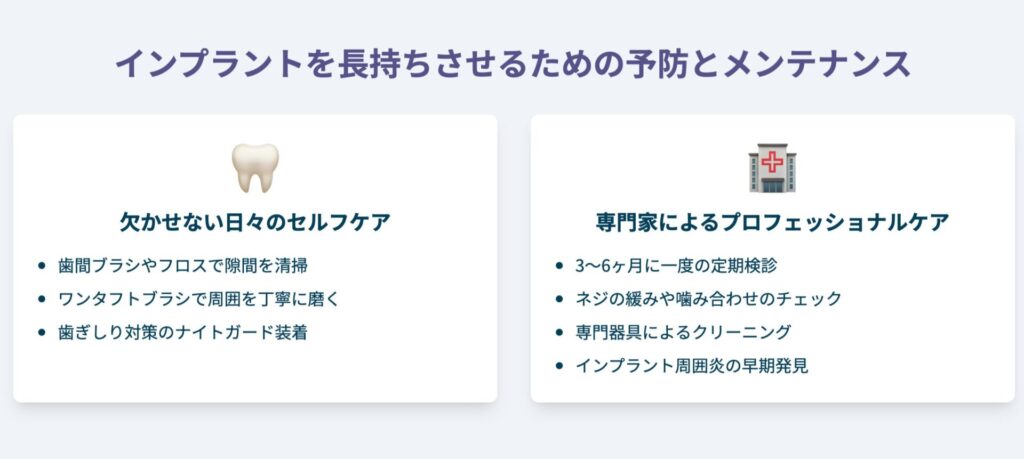

欠かせない日々の「セルフケア」

インプラントは虫歯にはなりませんが、天然の歯と同様に細菌感染のリスクがあります。毎日の丁寧なセルフケアが、インプラント周囲炎を未然に防ぐ鍵となります。

1.歯間ブラシやデンタルフロスの活用

インプラントと天然歯の間、あるいはインプラント同士の隙間は、歯ブラシだけでは汚れを落としきれません。歯間ブラシやデンタルフロスを毎日使用し、歯ブラシの届かない部分のプラークもしっかりと除去しましょう。

2.ワンタフトブラシの活用

インプラントの周囲や、歯並びの悪い部分など、ピンポイントで磨きたい場所にはワンタフトブラシが効果的です。ブラシが小さいため、細かな部分まで丁寧に清掃することができます。

専門家による「プロフェッショナルケア」の重要性

日々のセルフケアに加え、歯科医院での定期的なメンテナンスは、インプラントを長期的に守るための最終防衛線です。

1.定期検診のメリット

定期検診では、以下のような専門家によるチェックを行います。

- インプラントの状態、ネジの緩み、上部構造の破損の有無

- インプラント周囲炎の初期症状のチェック

- 噛み合わせのバランスの確認

- 専門の器具を用いた歯石や着色の除去

毎日の生活習慣でインプラントを守る

- 歯ぎしり・食いしばりの対策 インプラントに過剰な力が加わるのを防ぐため、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方には、ナイトガード(マウスピース)の装着をおすすめしています。

- 食習慣の注意点 硬すぎる食べ物や粘着性の高い食べ物は、インプラントに大きな負担をかけ、破損のリスクを高める可能性があります。

まとめ:インプラントのトラブルに備え、安心を長く保つために

ここまで、インプラントの破損や脱落といったトラブルがなぜ起こるのか、その原因から再治療の可能性、そして長期的にインプラントを維持するための予防とメンテナンスについて解説しました。

インプラントのトラブルは決して他人事ではありませんが、過度に恐れる必要はありません。大切なのは、「もしもの時」に備えて、原因や対処法を正しく理解し、適切な対策を講じることです。

トラブルを未然に防ぎ、インプラントを長く使い続けるためには、日々の丁寧なセルフケアと、専門家による定期的なメンテナンスが欠かせません。この2つを両立させることで、インプラント周囲炎のリスクを大幅に減らし、インプラントを長期にわたって守ることができます。

当院は、患者様のインプラントを長期的に守るためのパートナーとして、治療後のメンテナンス体制を重視しています。当院のインプラント治療への取り組みについてもぜひご覧ください。

もし、ご自身のインプラントに少しでも違和感や不安を感じたら、早期発見・早期治療のためにも、どうぞお気軽に泉岳寺駅前歯科クリニックまでご相談ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q. インプラントがぐらついたり、取れたりした場合はどうすればいいですか?

A. インプラントがぐらついたり、取れたりした場合は、ご自身で元の位置に戻そうとせずに、すぐに歯科医院にご連絡ください。無理に戻そうとすると、さらなる破損や口腔内への悪影響を及ぼす可能性があります。できるだけ早く当院にご相談ください。

Q. インプラントの再治療にはどれくらいの費用がかかりますか?

A. インプラントの再治療にかかる費用は、トラブルの原因や再治療の方法によって大きく異なります。まずは精密な検査を行い、お口の状態と再治療の選択肢を判断した上で、お見積もりをご提示いたします。当院では患者様が納得された上で治療を進めますので、ご安心ください。

Q. メンテナンスの頻度はどれくらいですか?

A. インプラントの状態や口腔内の環境によって異なりますが、通常は3~6ヶ月に一度の定期的なメンテナンスをおすすめしています。当院のメンテナンスでは、インプラントの状態チェックや専門的なクリーニングを行い、インプラント周囲炎やその他のトラブルを未然に防ぎます。

泉岳寺駅前歯科クリニックのご案内

当院は、東京都港区に位置する歯科クリニックです。高輪ゲートウェイ駅や品川駅からもアクセスが良く、JR・京急線泉岳寺駅A3出口から徒歩1分という非常に便利な場所にございます。インプラントに関するお悩みや、お口のことで気になることがございましたら、当院へのアクセスをご確認の上、どうぞお気軽にご来院ください。

参考文献

- 柳澤信司, 川畑一功. (2018). インプラント周囲炎の病因と病態. 日本歯周病学会会誌, 60(4), 164-169.

- 佐々木正義. (2020). 歯ぎしり・食いしばりの管理とインプラントの長期予後. 日本口腔インプラント学会雑誌, 33(3), 205-210.

- 山本哲也, 野田弘一. (2021). インプラント補綴物の破折・脱離に対する対応策. 日本補綴歯科学会雑誌, 13(1), 58-64.

- Mombelli, A., et al. (2015). Etiology, diagnosis, and treatment of peri-implantitis. Clinical Oral Implants Research, 26(S11), 3-10.

- Berglundh, T., Persson, L., & Klinge, J. (2002). A systematic review of the incidence of biological complications in implant dentistry. Journal of Clinical Periodontology, 29(Suppl 3), 147-152.

- Zitzmann, N. U., & Berglundh, T. (2004). Definition and prevalence of peri-implant diseases. Journal of Clinical Periodontology, 31(11), 1017-1021.

- Pjetursson, B. E., et al. (2014). A systematic review and meta-analysis of implant-supported single crowns. Clinical Oral Implants Research, 25(S10), 1-28.

- Taylor, T. D., et al. (2000). A review of dental implant failures and complications. Journal of Prosthetic Dentistry, 83(1), 77-83.

- Quirynen, M., et al. (2006). A meta-analysis of the influence of bruxism on dental implant success rates. Journal of Oral Rehabilitation, 33(2), 119-125.