歯並びをきれいにしたいと始めた矯正治療。「歯並びはよくなったけど、あれ?歯茎が下がったような…」。そんな風に感じて、不安になっている方はいませんか?

歯茎が下がると、歯が長く見えたり、冷たいものがしみるようになったり、見た目だけでなく色々な困りごとが出てくることがあります。今日は、この「歯茎が下がる」という現象と、矯正治療との関係について、わかりやすく、そして深く掘り下げてお話ししていきますね。あなたの歯茎の健康を守り、矯正治療を成功させるための完全ガイドです。

はじめに:なぜ歯茎の健康がそんなに大切なの?

矯正治療の目的は、単に歯をまっすぐにするだけではありません。噛み合わせを整え、お口全体の健康を向上させ、そして何よりも美しい笑顔を手に入れることです。しかし、その過程で歯茎の健康が損なわれてしまうと、せっかくの努力が台無しになってしまう可能性もあります。歯茎は、歯を支える土台であり、お口の健康状態を映し出す鏡のような存在です。健康的で引き締まったピンク色の歯茎は、美しい歯並びを一層引き立て、あなた自身の自信にも繋がります。

このコラムでは、矯正治療と歯茎の関わりについて、科学的根拠に基づいた情報を、できるだけわかりやすく、そして具体的に解説していきます。あなたの不安を解消し、安心して矯正治療を進められるよう、一緒に学びを深めていきましょう。

1. 歯茎が下がる(歯肉退縮)って、一体どういう状態?

「歯茎が下がる」という言葉を耳にすると、漠然とした不安を感じるかもしれませんね。歯科医療の現場では、この状態を**「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」**と呼びます。

具体的に、歯肉退縮とはどのような状態を指すのでしょうか?

私たちの歯は、歯冠(歯茎から上に出ている部分)と歯根(歯茎の中に埋まっている部分)に分かれています。通常、健康な歯茎は歯の付け根をしっかりと覆い、歯根を外部の刺激から守っています。しかし、歯肉退縮が起こると、この歯茎が歯根の方向、つまり歯の先端とは逆の方向へ移動してしまい、本来歯茎に覆われているはずの歯根の表面が露出してしまうのです。

1.1. 歯肉退縮の見た目と感覚

歯肉退縮は、次のようなサインで気づくことが多いでしょう。

- 歯が長くなったように見える: 歯根が露出することで、歯の全長が伸びたように見えます。特に前歯で起こると、見た目の印象に大きく影響することがあります。

- 歯と歯の間の隙間: 歯と歯の間に、本来なら歯茎で満たされているはずの三角形の隙間(「ブラックトライアングル」と呼ばれます)ができることがあります。これも歯肉退縮の一種で、歯間乳頭(ししんにゅうとう)という歯茎の組織が失われた状態です。

- 歯の色の変化: 歯冠部分はエナメル質で覆われていますが、歯根部分はセメント質という別の組織でできています。セメント質はエナメル質よりも色が黄色っぽく、また透明感がないため、露出すると歯の色が不均一に見えることがあります。

- 知覚過敏の発生: 歯根には、冷たいもの、熱いもの、甘いもの、酸っぱいものなどの刺激を伝えやすい象牙質という組織が露出するため、これらの刺激で歯が「キーン」と痛む知覚過敏が起こりやすくなります。

- 歯根の虫歯リスク増加: 歯根の表面はエナメル質のような硬い層に守られていないため、虫歯になりやすい傾向があります。歯肉退縮によって露出した歯根は、虫歯菌が付着しやすく、虫歯の進行も早まる可能性があります。

1.2. 歯肉退縮の進行パターン

歯肉退縮は、一度に大きく進行するとは限りません。多くの場合、少しずつ時間をかけて進行していきます。初期の段階では、歯磨きの際に少し違和感を感じる程度かもしれませんが、放置すると徐々に進行し、最終的には上記のような様々な問題を引き起こす可能性があります。定期的な歯科検診で早期発見・早期対応をすることが非常に重要です。

2. 矯正治療と歯茎が下がる問題:誤解と真実

「矯正治療をすると歯茎が下がる」という話を聞いて、矯正をためらっている方もいるかもしれませんね。この点は、多くの人が抱く疑問であり、誤解が生じやすい部分でもあります。

結論から申し上げると、矯正治療そのものが、健康な歯茎を大きく、そして直接的に下げる主要な原因となることは、非常に稀です。

では、なぜ「矯正治療で歯茎が下がった」と感じる人がいるのでしょうか?その背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。矯正治療は、歯を理想的な位置へ動かすためのプロセスであり、この「歯を動かす」という行為が、特定の条件下で歯茎の状態に影響を与える可能性があるのです。

2.1. 歯の動きと歯茎への影響

矯正治療では、歯に持続的な力を加え、歯槽骨(歯を支える骨)の中で歯をゆっくりと移動させます。この際、骨の吸収と新生が繰り返され、歯が骨の中を移動していきます。このプロセスは、基本的には生理的な範囲内で行われるため、健康な歯茎であれば問題なく適応できます。

しかし、以下のような場合には、歯茎に影響が出ることがあります。

- 歯の「限界を超える」移動: 歯槽骨の厚みには限界があります。もし、歯を過度に唇側(外側)や舌側(内側)に動かしすぎると、歯根の一部が骨の範囲を超えてしまうことがあります。この状態が続くと、歯を覆う骨が薄くなり、それに伴って歯茎も下がってしまうリスクが高まります。特に、元々骨の薄い部位(例えば、下顎の前歯など)では、このようなリスクが顕在化しやすいとされています。

- 歯の「傾斜移動」と骨からの逸脱: 矯正治療には、「歯体移動(歯を根っこごとまっすぐに動かす)」と「傾斜移動(歯の頭だけが動いて根っこが残る)」があります。もし、計画的ではない傾斜移動が起こり、歯の根っこが骨の正しい位置から逸脱してしまうと、歯根が骨の外に露出してしまい、その結果として歯茎が下がることがあります。

2.2. 矯正治療は「引き金」になり得る?

では、矯正治療が全く歯茎に影響を与えないかというと、そうではありません。むしろ、既存の歯茎のリスク因子がある場合や、治療中の口腔ケアが不十分な場合に、「引き金」となって歯肉退縮を促進してしまう可能性があります。

例えるなら、元々地面がやわらかい場所に重い建物を建てると、建物が沈むリスクが高まるようなものです。建物(矯正力)自体が悪いわけではなく、地面(歯茎や骨の状態)の準備が不十分だった場合に問題が起こりやすくなる、と考えるとわかりやすいかもしれません。

だからこそ、矯正治療を始める前の精密な検査と、治療中の丁寧なケアが非常に重要になってくるのです。

3. 矯正治療中に歯茎が下がる主な原因:エビデンスに基づく詳細解説

ここからは、矯正治療中に歯茎が下がる具体的な原因について、より専門的な知見に基づきながら、わかりやすく解説していきます。これらの情報は、多くの研究によって裏付けられています。

3.1. 歯の移動と骨の厚み・形態:物理的な影響

歯の移動は、歯肉退縮に影響を与える最も直接的な要因の一つです。

-

歯の唇側(外側)への過度な移動と骨吸収:

-

私たちの歯の根は、歯槽骨という骨にしっかりと埋まっています。この歯槽骨の厚みは、歯の部位によって異なりますが、特に下顎の前歯は、唇側の骨が非常に薄い傾向にあります。矯正治療で歯を唇側へ大きく動かそうとする際、もしこの唇側の骨の厚みが元々薄い場合、歯が骨の限界を超えて移動しようとすることで、その部分の骨が吸収されてしまうことがあります。骨が吸収されて薄くなると、その上にある歯茎も、骨を失った部分に合わせて下がってしまいます。

- エビデンス: 複数の研究(例:Kim et al., 2009; Fuziy et al., 2014)で、歯の唇側への移動量と歯肉退縮の関連性が報告されています。特に成人矯正では、成長による骨の変化が期待できないため、より慎重な歯の移動が求められます。

- 対策: 矯正歯科医は、治療開始前にX線写真だけでなく、必要に応じて歯科用CTスキャンを用いて、歯槽骨の3次元的な厚みや歯根の位置を詳細に評価します。これにより、骨の限界を考慮した無理のない治療計画を立てることが可能になります。また、歯の移動様式をコントロールし、歯体移動(根っこごと動かす)を優先することで、根が骨からはみ出るリスクを減らします。

-

歯の傾斜移動(ティッピング):

-

歯の移動には、歯冠部(歯の頭)と歯根部(歯の根)が一体となって移動する「歯体移動」と、歯冠部のみが大きく動き、歯根部はほとんど動かない「傾斜移動」があります。もし、意図しない傾斜移動が起こり、歯根の先端が歯槽骨の唇側や舌側にはみ出てしまうと、歯根が骨の保護を失い、その結果として歯茎が下がることがあります。

- 対策: 矯正歯科医は、適切な矯正装置とワイヤーの調整によって、できるだけ歯体移動を促し、歯根が骨の範囲内に留まるようにコントロールします。

3.2. 歯周組織の健康状態:歯茎の土台が弱っていると…

歯周組織(歯茎や歯を支える骨など)の健康状態は、歯肉退縮のリスクに最も大きく影響する要因の一つです。

-

矯正治療前の歯周病:

-

歯周病は、歯茎の炎症から始まり、進行すると歯を支える骨が溶けてしまう病気です。もし矯正治療を始める前に歯周病がコントロールされていない場合、歯周病が進行した状態で矯正力が加わると、歯周病の進行を早めてしまい、歯茎が大きく下がってしまう可能性が非常に高まります。歯周病によってすでに骨が一部失われていると、その歯は矯正力に対して非常に脆弱になります。

- エビデンス: Zachrisson (1986) などの長期的な研究では、矯正治療前に健康な歯周組織を持つ患者は、歯肉退縮のリスクが低いことが繰り返し示されています。逆に、活動性の歯周病がある場合は、矯正治療は禁忌とされます。

- 対策: 矯正治療を開始する前に、必ず歯周病の検査を受け、もし歯周病があれば徹底的に治療し、良好な歯周組織の状態を確立しておくことが絶対条件です。 必要であれば、矯正治療と並行して歯周病治療専門医(歯周病科医)との連携も重要になります。

-

矯正治療中の口腔衛生不良:

-

矯正装置(ブラケットやワイヤーなど)を装着すると、歯の表面が複雑になり、食べカスやプラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。プラークが溜まると、歯茎が炎症を起こしやすくなります(歯肉炎)。この歯肉炎が慢性化し、適切なケアが行われないと、炎症が歯を支える骨にまで波及し、骨の吸収(歯周炎)を引き起こし、最終的に歯肉退縮につながることがあります。

- エビデンス: 多くの臨床研究で、矯正治療中の不適切な口腔衛生が歯肉炎、ひいては歯肉退縮のリスクを高めることが示されています。

- 対策: 矯正治療中は、通常よりもさらに丁寧な口腔ケアが必要です。歯科衛生士から、矯正装置に適した歯磨き方法(矯正用歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロスなど)の指導を徹底して受け、毎日のセルフケアを欠かさないことが重要です。また、定期的な歯科医院での**プロフェッショナルクリーニング(PMTC)**を受けることで、磨き残しを徹底的に除去し、歯肉炎を予防します。

3.3. 歯茎の厚み(バイオタイプ):個人の体質による差

歯茎の厚みは人それぞれ異なり、この違いが歯肉退縮の感受性に影響することが知られています。

-

薄い歯茎のバイオタイプ:

- 歯茎の厚みが薄い人(**「薄いバイオタイプ」**と呼ばれます)は、厚い歯茎の人(「厚いバイオタイプ」)に比べて、矯正治療による歯の移動や、プラークによる炎症などの刺激に対して、歯肉退縮を起こしやすい傾向があります。薄い歯茎は、血流が豊富でなく、外力に対する抵抗力が低いと考えられています。

- エビデンス: Olsson et al. (1993) や Kao & Pasquinelli (2009) などの研究が、歯肉のバイオタイプと歯肉退縮の感受性との関連を示唆しています。

- 対策: 矯正歯科医は、治療開始前に患者さんの歯茎のバイオタイプを評価します。もし薄いバイオタイプであると判断された場合は、より慎重な歯の移動計画を立てたり、必要に応じて矯正治療の前に歯肉移植術(歯茎の厚みを増やす外科処置)を検討したりすることもあります。

3.4. その他の要因:複合的な影響

上記の主要な要因に加えて、いくつかの要素が歯肉退縮に影響を与える可能性があります。

-

過度なブラッシング圧:

-

矯正治療中に限らず、硬すぎる歯ブラシを使用したり、力を入れすぎてゴシゴシ磨いたりすると、歯茎に物理的な外傷を与え、歯肉退縮を引き起こす可能性があります。特に、歯の表面にある硬いエナメル質よりも、歯根表面のセメント質は柔らかく、物理的な摩擦に弱いため、一度露出してしまうとさらに歯茎が下がりやすくなります。

- 対策: 柔らかめの歯ブラシを選び、力を入れすぎずに、歯周ポケットに毛先を優しく当てるように磨く「バス法」などの正しいブラッシング方法を習得しましょう。

-

舌や唇の癖、口呼吸:

-

舌で歯を常に押したり、唇を強く吸う癖、あるいは口呼吸によって口の中が乾燥しがちな状態は、歯や歯茎に持続的な異常な力を加えたり、口腔内の環境を悪化させたりすることで、歯肉退縮を助長する可能性があります。

- 対策: これらの癖がある場合は、矯正歯科医や歯科衛生士から指導を受け、改善に努めることが大切です。必要に応じて、MFT(口腔筋機能療法)などの専門的な指導を受けることも有効です。

-

加齢:

-

自然な加齢現象として、歯茎は徐々に退縮していく傾向があります。これは、長年の使用による組織の摩耗や、血流の変化などが関与すると考えられています。矯正治療が、この加齢による自然な歯肉退縮を顕在化させたり、少し早めてしまったりする可能性は否定できません。特に成人矯正の場合、この点を理解しておく必要があります。

- 対策: 加齢による変化を完全に止めることはできませんが、上記の予防策を徹底することで、その進行を遅らせることができます。

-

歯の先天的な位置異常:

-

まれに、歯が骨の非常に薄い位置に生えているなど、先天的な位置異常がある場合、矯正治療で動かす前から歯肉退縮のリスクが高いことがあります。

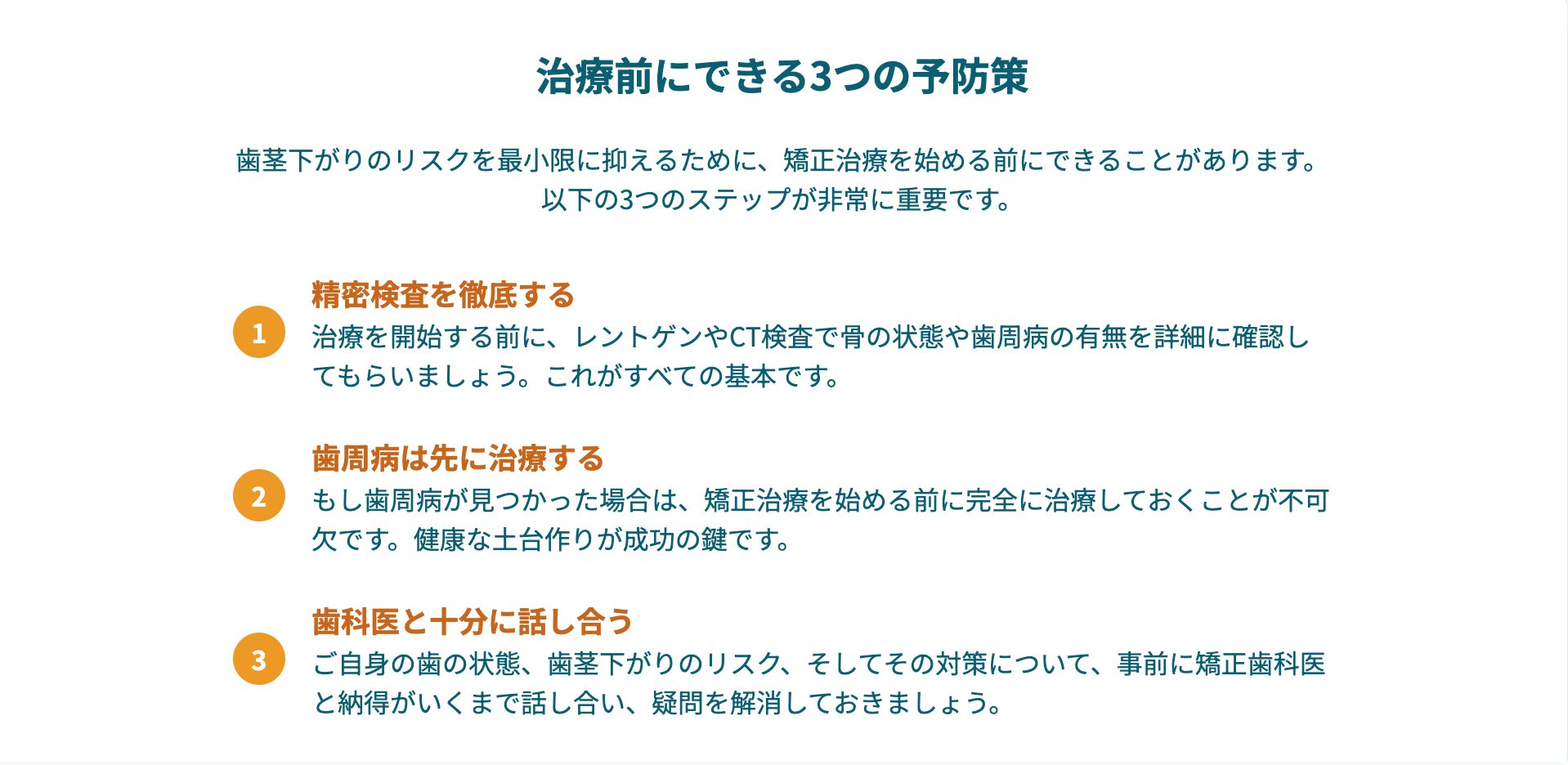

4. 不安を解消するための具体的対策と予防策:あなたができること、歯科医ができること

歯肉退縮の不安を解消し、そのリスクを最小限に抑えるためには、あなた自身と、歯科医との連携が不可欠です。

4.1. 矯正治療を始める前に、徹底的に「歯茎の状態を知る」こと

矯正治療を始める前の準備段階が、歯茎の健康を守る上で最も重要と言っても過言ではありません。

-

精密な検査と診断の重要性

-

歯周ポケットの深さ測定:

- 歯周病の有無や進行度を測る最も基本的な検査です。健康な歯茎のポケットは2~3mm程度ですが、これ以上深い場合は注意が必要です。

-

X線写真(レントゲン)撮影:

- 歯を支える骨(歯槽骨)の状態を把握します。骨がどのくらい残っているか、骨吸収が起こっていないかなどを確認します。

-

歯科用CTスキャンによる3次元評価:

- 近年では、より詳細な情報を得るために歯科用CTスキャンが非常に有効です。これにより、歯根がどのくらい骨に埋まっているか、骨の厚みが十分にあるかなどを3次元的に正確に把握できます。特に、歯を大きく動かす必要がある場合や、元々骨が薄いと予想される部位の評価には欠かせません。

-

歯肉の厚み(バイオタイプ)の評価:

- 歯茎の厚みを目視やプローブ(細い器具)で確認します。薄いバイオタイプであると判断された場合は、その後の治療計画に影響を与える可能性があります。

-

-

歯周病の徹底的な治療と管理:

-

もし検査の結果、歯周病が発見された場合は、矯正治療を開始する前に、歯周病専門医や一般歯科医と連携して、徹底的に歯周病を治療し、炎症をコントロールしておくことが絶対条件です。活動性の歯周病がある状態での矯正治療は、歯周病を悪化させ、歯肉退縮を促進するリスクが極めて高いため、多くの場合は矯正治療の開始が見送られます。健康な歯茎が、矯正治療の成功の土台となるのです。

-

リスクの事前説明と患者さんの理解:

-

矯正歯科医は、患者さんの歯茎の状態、骨の厚み、歯の移動計画などを総合的に判断し、歯肉退縮のリスク因子がある場合には、そのリスクと、治療中に起こりうる可能性、そしてそれに対する対処法について、事前に十分な説明を行うべきです。患者さん自身がリスクを理解し、納得した上で治療を開始することが、後悔のない矯正治療へと繋がります。

4.2. 矯正治療中の「継続的なプロフェッショナルケア」と「正しいセルフケア」

矯正治療が始まったら、歯茎の健康を守るために、あなた自身と歯科医院の協力が不可欠です。

-

矯正歯科医による適切な矯正力の使用と歯の移動コントロール:

-

矯正歯科医は、患者さんの歯周組織の状態を常に考慮し、過度な力を避け、生理的な範囲内で歯を移動させるように細心の注意を払います。歯の移動量や移動方向、速度を適切にコントロールし、骨の吸収を最小限に抑えるような治療計画を立て、それを遵守することが重要です。定期的な診察で、歯の動きと歯茎の状態を常にチェックし、必要に応じて治療計画を修正していきます。

-

歯科衛生士による定期的な口腔衛生指導とプロフェッショナルクリーニング(PMTC):

-

矯正装置を装着すると、歯磨きが難しくなるため、プラークが溜まりやすくなります。このプラークが歯肉炎の原因となります。

-

口腔衛生指導:

- 歯科衛生士から、矯正装置に適した歯ブラシ(V字カットの矯正用歯ブラシなど)や、歯間ブラシ、デンタルフロス、タフトブラシなどの補助清掃用具の効果的な使用方法を丁寧に指導してもらいましょう。毎回の調整時に、磨き残しをチェックしてもらい、正しい歯磨き習慣を身につけることが非常に重要です。

-

プロフェッショナルクリーニング(PMTC):

- どんなに丁寧にセルフケアを行っても、磨き残しは発生します。定期的に歯科医院で専門的な機械を使って歯垢や歯石を除去してもらうことで、歯肉炎を予防し、歯茎の健康を維持できます。通常、矯正治療中は1~3ヶ月に一度程度の頻度でPMTCが推奨されます。

-

-

歯周組織の定期的な評価:

-

矯正治療中も、定期的に歯周ポケットの深さや歯肉の炎症状態、歯肉退縮の有無などをチェックしてもらいましょう。もし歯茎に異変が認められた場合は、早期に発見し、迅速に対応することで、進行を防ぐことができます。

4.3. 歯肉退縮が起こってしまった場合の対処法:諦めないで!

もし、残念ながら矯正治療中に歯肉退縮が起こってしまった場合でも、悲観することはありません。適切な対処法があります。

-

原因の特定と除去:

-

まずは、なぜ歯肉退縮が起こったのか、その原因を特定することが重要です。歯の過度な移動が原因であれば、その歯の移動を止めたり、位置を修正したりする可能性があります。口腔衛生不良が原因であれば、ブラッシング方法の見直しや、より徹底した歯周病治療が必要になります。

-

知覚過敏への対応:

-

露出した歯根による知覚過敏がある場合は、症状を緩和するための治療が行われます。

-

知覚過敏抑制剤の塗布:

- 歯の表面に塗ることで、刺激の伝達をブロックし、しみる症状を和らげます。

-

フッ素塗布:

- 歯の再石灰化を促進し、象牙細管という刺激を伝える管を塞ぐ効果が期待できます。

-

レーザー治療:

- レーザーを照射することで、知覚過敏の症状を緩和する治療法もあります。

-

歯科医院での薬剤塗布:

- より効果の高い薬剤を、歯科医院で定期的に塗布してもらうことも有効です。

-

-

歯肉移植術(歯周形成外科手術)の検討:

-

歯肉退縮の程度が大きく、見た目の問題(歯が長く見える、ブラックトライアングルが気になるなど)や、知覚過敏が重度の場合、あるいは今後の歯肉退縮の進行が懸念される場合には、**「歯肉移植術(しにく いしょくじゅつ)」**という外科的な治療が検討されることがあります。

-

歯肉移植術とは?:

- 主に上顎の口蓋(口の天井部分)などから、ご自身の健康な歯茎の組織を少量採取し、退縮した部位に移植することで、歯茎の量を増やし、露出した歯根を覆う手術です。これにより、審美性の改善、知覚過敏の軽減、そして将来的な歯肉退縮の進行予防が期待できます。

- エビデンス: Zucchelli et al. (2014) や Chambrone et al. (2012) などのシステマティックレビューでは、歯肉移植術の歯肉退縮被覆に対する有効性が報告されており、成功率も高いことが知られています。

-

誰が行うの?:

- 歯周形成外科は、歯周病専門医や、その分野に精通した歯科医師が行う専門性の高い治療です。矯正歯科医と連携して、最適なタイミングと方法が検討されます。

-

種類:

- 遊離歯肉移植術、結合組織移植術など、いくつかの術式があり、患者さんの状態や目的に応じて最適な方法が選択されます。

-

5. ケーススタディ:実際の患者さんの声と経験から学ぶ

ここでは、架空の患者さんのケースを通して、歯肉退縮への理解を深めていきましょう。

ケース1:20代女性 Aさんの場合(矯正治療中に歯肉退縮に気づいたケース)

Aさんは20代後半で、以前から気になっていた出っ歯を治すため、ワイヤー矯正を始めました。治療開始から半年ほど経った頃、下顎の前歯の歯茎が少し下がって、歯の根元が黄色っぽく見えることに気づきました。「まさか矯正のせい?」と不安になり、すぐに矯正歯科医に相談しました。

歯科医の診断と対応: 歯科医はAさんの口腔内を詳しく診察し、歯周ポケットの深さを測りました。幸い、歯周病の活動性はないものの、Aさんは元々歯茎が薄い「薄いバイオタイプ」であることが判明しました。また、レントゲンとCTを確認したところ、下の前歯がわずかに唇側に傾きすぎて、歯根が骨の薄い部分に近づいていることがわかりました。

歯科医はAさんに、歯茎が下がった原因として以下の点を説明しました。

- 元々の歯茎の薄さ(バイオタイプ)。

- 下の前歯が、計画よりもわずかに唇側に傾いて動いたこと。

- 矯正装置による清掃のしにくさから、部分的に軽度の歯肉炎が見られたこと。

そして、以下の対策を提案しました。

- 矯正力の調整: 下の前歯にかかる力を微調整し、これ以上唇側へ移動させないように、あるいは少し内側に戻すようにワイヤーを調整しました。

- 徹底した口腔衛生指導: 歯科衛生士から、矯正装置の隙間まで届くタフトブラシやフロスの使い方を再指導。Aさんも毎日の歯磨きをこれまで以上に丁寧に行うようになりました。

- 定期的なPMTC: 月に一度の頻度で歯科医院でのクリーニングを続けました。

結果: これらの対策を継続した結果、Aさんの歯肉退縮はそれ以上進行することなく、軽度の歯肉炎も改善しました。見た目の回復は難しかったものの、知覚過敏も起こらず、それ以上の悪化を防ぐことができました。Aさんは、「早めに相談して、原因と対策を教えてもらえて安心しました。これからはもっと丁寧に歯磨きを頑張ります」と話していました。

6. 歯茎の健康は、矯正治療の成功の鍵!

ここまでお読みいただき、歯茎の健康が矯正治療においていかに重要であるか、ご理解いただけたでしょうか。

歯肉退縮は、一度起こってしまうと完全に元に戻すのが難しい場合もありますが、早期に発見し、適切な対処を行うことで、その進行を食い止めたり、見た目や機能を改善したりすることは可能です。

大切なのは、以下の3つのポイントです。

-

矯正治療前の徹底的な検査と診断:

あなたの歯茎と骨の状態を正確に把握し、歯肉退縮のリスクを事前に評価してもらうこと。

-

矯正治療中の丁寧な口腔ケア:

矯正装置を装着している間も、毎日の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科医院でのプロフェッショナルクリーニングを欠かさないこと。

-

不安を感じたらすぐに相談:

少しでも歯茎の異変や不安を感じたら、迷わず矯正歯科医に相談すること。

矯正治療は、あなたの人生を豊かにする素晴らしい投資です。その投資を最大限に生かすためにも、歯並びだけでなく、歯茎の健康にもぜひ目を向けてください。美しい歯並びと、健康的な歯茎が揃ってこそ、真の美しい笑顔が手に入るのです。

あなたの矯正治療が、最高の形で成功することを心から願っています。

参考文献

-

- Kim, Y. S., Shin, S. J., & Song, J. S. (2009). The effect of orthodontic treatment on the periodontal health of patients with marginal periodontitis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 136(4), 528-534. <a id=”ref2″></a>

- Fuziy, A., Fuziy, S., Feres, M. F. N., de Almeida, R. R., & de Almeida, M. R. (2014). Long-term evaluation of periodontal status in patients treated with orthodontic appliances. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 146(2), 232-238. <a id=”ref3″></a>

- Zachrisson, B. U. (1986). Clinical implications of recent orthodontic-periodontic findings. Seminars in Orthodontics, 2(1), 19-33. <a id=”ref4″></a>

- Olsson, M., Lindhe, J., & Thilander, B. (1993). The effect of orthodontic treatment on periodontal tissue in patients with a reduced but healthy periodontium. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 103(1), 47-52. <a id=”ref5″></a>

- Kao, R. T., & Pasquinelli, K. (2009). Thin periodontal tissue: a risk factor for gingival recession. Journal of Periodontology, 80(7), 1146-1151. <a id=”ref6″></a>

- Zucchelli, G., Mounssif, I., Mazzotti, C., & Stefanini, M. (2014). The coronally advanced flap with or without a connective tissue graft for the treatment of multiple gingival recessions: a comparative controlled randomized clinical trial. Journal of Periodontology, 85(7), 882-892. <a id=”ref7″></a>

- Chambrone, L., Chambrone, L. A., Pustiglioni, F. E., Chambrone, L. A., & Chambrone, L. A. (2012). Can the subepithelial connective tissue graft improve the predictability of coronally advanced flap for root coverage? A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Periodontology, 39(12), 1113-1123.